在罗马接下来两个白天的活动,基本分为街头漫步和参观博物馆。

我们走马观花地看了梵蒂冈博物馆和波盖赛美术馆、另外圣彼得大教堂也应该算是参观博物馆性质。

“君子报仇,十年不晚。” 18年前因为穿了不过膝盖的裙裤而被拦在神殿门外的我,这次,绝对不能有任何闪失,并且与我同行的也不能有任何闪失。因此,这天,我从一大早出门是就把大家的上衣和长裤装进了双肩包里,背着在盛夏的骄阳下,到处游逛。

与18年前一样,还是人山人海,排着长队。。。不过,队伍行进的速度倒是不慢。一边行进,一边竟不知不觉地注意那些穿着暴露的人们是否被门卫们拦下。。。

18年的夙愿就这么实现了,我进入了圣彼得大教堂!最让我惊艳的不是教堂里各种精美雕塑,而是。。。你们猜对了。。。教堂天顶和天窗。午后金色的阳光,从教堂的环形天窗,形成几道光柱,犹如舞台的聚光灯。我突然想起圣经以赛亚书有“住在黑暗中的人民,看见了大光;死亡幽暗之地的居民,有光照亮他们。”顿时心生感动,上帝的光芒,普照众生。

四顾教堂,除了我比较熟知的圣彼得以外,大多数的雕塑所描述的圣徒,我都一无所知,甚至连名字都没听说过。有道是“隔行如隔山”,我意识到“隔教如隔山”,当然,最主要是“隔文化如隔山”。这些圣徒们,曾在这个世界真实存在过,之所以能够如此被人尊崇,是因为他们的生命所达到的高度是他们的时代饮食男女们所仰望的。。。想到这里,就有一种无助感,渺小的生命想要证明自己曾经的存在,其实是一种徒劳。

离开圣彼得大教堂时,瞟见了梵蒂冈的士兵站岗,觉得跟扑克牌里的大小王,颇为有趣,赶紧照了一张。

当天晚上(周五),我们参观了梵蒂冈博物馆(周五晚上梵蒂冈博物馆延长至10:30闭馆)。我只能用一个很贫瘠的词来形容 —“美不胜收”。啥都别说了,先上图。

拉奥孔与他儿子们的雕像,出自古希腊戏剧,拉奥孔是特洛伊祭祀,拉奥孔为了表明特洛伊木马是一个诡计,用一把长矛刺向木马,不料导致杀身之祸。毒蛇是雅典娜、太阳神阿波罗或海神波塞冬派出来的。拉奥孔之死让特洛伊人相信木马是用于献祭的圣物。雕塑描述的是拉奥孔和他儿子们与毒蛇搏斗,痛苦的临终时刻。肢体的美,与表情的逼真,让人体会到悲壮之美。

美丽的窗,不是雕塑也不是壁画,是我在馆与馆之间的楼梯口照的夕阳余晖中的罗马城。

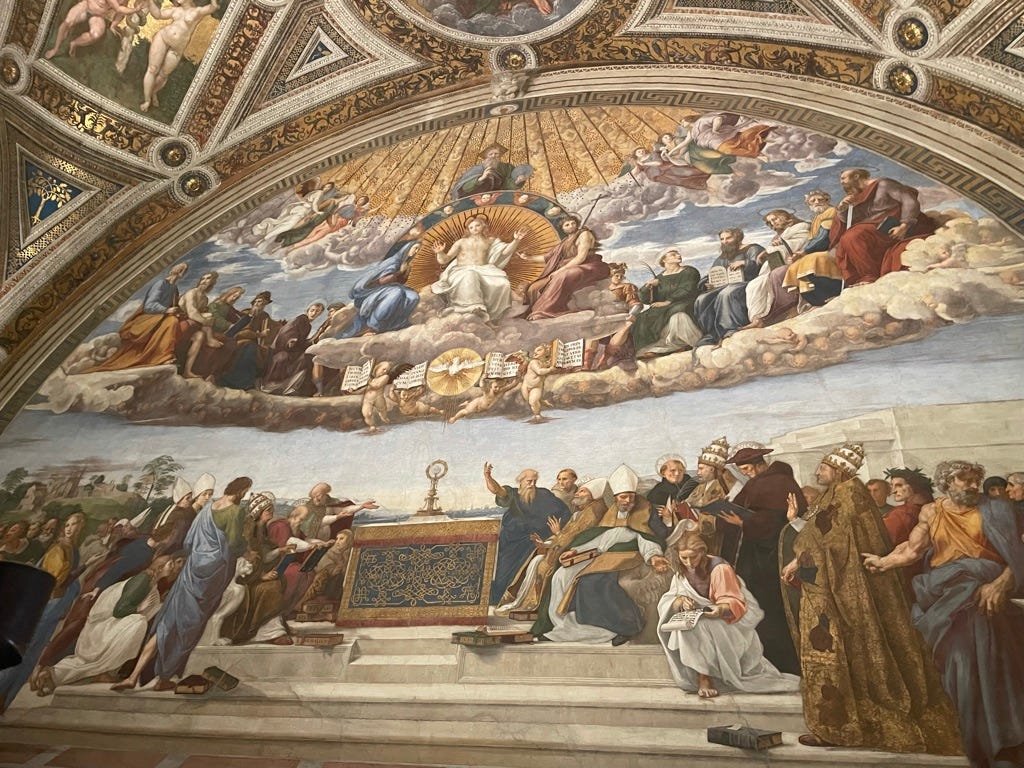

上面这幅“雅典学院”和下面那副“圣礼的辩论”令我沉思良久。在这个拉斐尔画室中描绘的是人类知识的分支:神学、哲学、诗歌、法学。神学和哲学可以在同一个房间中相对而视,也正是说明了中世纪后,文艺复兴时期的兴盛。

“雅典学院”本身是作者拉斐尔大胆想象的场景,他把不同时期的人全都集中在一个空间,古希腊罗马和当代意大利五十多位哲学家艺术家科学家荟萃一堂,整个画面充满了人类智慧的和谐。这么多哲学家集中于一画面,仔细品味,发现拉斐尔把不同人物,按其个自的思想特点,以最易让人理解和感觉的方法绘画出来。比如,画面两位中心人物,柏拉图(以达芬奇的形象)右手指天,身穿紫衣(属天的颜色),外披红袍(烈火的颜色)表示他的理想主义哲学;亚里士多德(以米开朗基罗的形象)则右手与地平行,身着土色(大地)和浅蓝色(水)表示他的务实主义哲学。

相对的这幅“圣礼的辩论”以圣餐盒为中心,描述的主题是教会中对教义的争论,画面的上半部是圣父、圣子、圣灵、天使,玛利亚和使徒约翰,还有其他使徒;而下半部则是天主教会中各位领袖和神学家们,同样也都是生活在不同时代的人物,但是却好像在一起探讨研究。透过不同时间中人物的汇集,表达出神学与教义之成形,是在历史中、在各种贤者的参与中汇集而出的智能,它们包括研究圣经、思想、祷告、信仰实践与争辩的种种过程。而这整个历史过程,上帝都有参与。

很有趣的是,在文艺复兴时,把人类知识分成的四类。我想明白了一件事,现在大学中的大部分学科都被归入了哲学,所以博士学位(除了医学和神学)都被称为PhD (Doctor of Philosophy),Philosophy在古希腊中的原意就是“爱智慧”的意思。也就是说,PhD是给爱人类智慧到了专家级的人的称谓。

上面这个雕像是波盖赛美术馆中贝尼尼的“阿波罗和达芙妮”。艺术家贝尼尼当时才26岁,征服大理石的技巧真的令人惊叹,肌肤甚至都带着弹性,眼神中的惊恐。。。

这座雕塑取材于这样一个神话故事:骄傲自大的太阳神阿波罗得罪了脾气不好的小丘比特,一怒之下将爱情之箭射向阿波罗,将仇恨之箭射向了河神的女儿达芙妮,前者疯狂地爱上了后者,热烈地追逐着自己心爱的姑娘,后者却害怕地奔跑逃离,捍卫着自己的“贞洁 ”,在他追到她的那一刹那,达芙妮求父亲将自己变成一棵月桂树,宁愿变成树也绝不接受阿波罗的爱意,这座雕塑表现的就是阿波罗触碰到达芙妮的一刹那,她变成树的情节。作品中,达芙妮的腿部和手指已经变成了月桂树的树干和枝叶,仿佛这一切都正在发生。

在雕像底座上刻着红衣主教马菲里奥·巴尔贝里尼创作的两行拉丁文诗:“无论谁想追逐转瞬即逝的欢愉,他手中留下的只会是一簇树叶,或是一把苦涩的浆果。”上面拉丁文的翻译,是我自己去网上搜出来的,不是我家拉丁文学者所翻译的。既然这样“追逐转瞬即逝的欢愉”可以被艺术家淋漓尽致地保留下来,让每一位观者仿佛都产生了代入感,即使是“一簇树叶”或是“一把苦涩的浆果”,也是无价之宝。

上面这幅画是波盖赛美术馆中提香的“神圣的爱和世俗的爱”。这幅神秘的寓言式的画作马上就抓住了我的注意力。画中两个女人,这两者的面容都是维纳斯。代表世俗之爱的女人坐在左侧,身穿白衣。世俗(人间)的维纳斯,代表人类的原始冲动与自然孕育万物的力量,同时面部表情矜持冷漠,似乎有种进入婚姻时的计算;代表神圣之爱的女人手持一盏点燃爱火的灯,象征精神美,坐在右侧,带着期待和给予的眼神。。。

这幅画的背景很复杂,历史、人物、寓意都值得仔细推敲。几百年间,对于“神圣的爱与世俗的爱”的阐释一直是艺术界久经争论的话题,直到今天学者们也无法给出一个唯一的答案。

无法将所有的美作上传,只能将我自己印象最深刻的记录下来。

和杨老师一起出游肯定很有趣。

我觉得很多艺术作品当场应该配上类似杨老师的浅显易懂的文字说明,让大家明白艺术想表达的内容,这样游玩起来才会觉得有趣。